Le sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) qui s’est récemment achevé a ouvert de nouvelles perspectives non seulement pour les pays d’Asie centrale, mais aussi pour le monde entier. Certains pensent même qu’il s’agit d’une véritable déclaration d’intention visant à modifier l’ordre mondial actuel. Ces suppositions ne sont pas fortuites : lors du sommet, le président chinois Xi Jinping a présenté ce qu’il a appelé l’Initiative de gouvernance mondiale, qui a notamment reçu le soutien du président Poutine.

Les experts russes ont perçu cette initiative comme un changement dans la vision chinoise de la politique mondiale. Ainsi, selon Vassili Kachine, directeur du Centre d’études européennes et internationales de l’EHESE de Moscou, l’objectif de la nouvelle initiative chinoise est de transformer progressivement les institutions mondiales et les règles de conduite sur la scène internationale, c’est-à-dire, en substance, de créer un nouvel ordre international correspondant ni plus ni moins aux idées et aux intérêts chinois.

Selon les observateurs, l’OCS passe des déclarations à l’institutionnalisation et à la création d’organes permanents. Parmi ceux-ci figureront notamment le Centre universel de lutte contre les défis et les menaces à la sécurité, qui sera situé à Tachkent, et le Centre antidrogue de l’OCS à Douchanbé.

Les nouvelles idées de Xi Jinping ont été accueillies avec méfiance en Occident. Certains y ont même vu une tentative de remplacer l’ONU par l’Organisation de coopération de Shanghai. De tels soupçons sont bien sûr immédiatement démentis par les Chinois eux-mêmes et leurs alliés stratégiques, tels que la Russie. Cependant, compte tenu des circonstances récentes, en particulier de la volonté de l’Inde de coopérer avec la RPC, l’idée d’un monde centré sur la Chine, agissant à l’encontre de l’Occident, ne semble pas si fantaisiste.

On peut déjà comprendre comment un tel monde pourrait exister, en s’appuyant sur le modèle de relations entre la Chine et l’Asie centrale qui s’est développé ces dernières années. Cet exemple illustre assez clairement les pratiques économiques, politiques et humanitaires de la Chine, du moins telles qu’elles sont perçues par les non-Chinois.

Le colonialisme version communiste

Dans les années 90, la Russie était sans conteste le principal partenaire économique et politique de l’Asie centrale. Selon une habitude héritée de l’époque soviétique, elle était perçue comme une métropole, et les républiques de la région comme des provinces. Malgré leur indépendance juridique et factuelle, elles se tournaient constamment vers Moscou en matière de politique, d’économie et même de vie quotidienne.

Cela en devenait ridicule. Par exemple, dans les années 90, au Kazakhstan, les ordinateurs assemblés en Chine étaient vendus dans les magasins à des prix exorbitants. La raison en était que ces ordinateurs étaient achetés par des vendeurs russes en Chine, transportés à Moscou, où ils étaient achetés par des hommes d’affaires kazakhs, puis transportés au Kazakhstan. Cela au lieu de les importer directement au Kazakhstan depuis la Chine.

L’héritage de l’époque soviétique était si lourd qu’à la fin des années 90, on s’est soudain rendu compte que la jeune intelligentsia kazakhe ne connaissait pas sa langue maternelle, car elle n’avait parlé et lu que le russe toute sa vie. À cette époque, il arrivait que parmi les dirigeants des grandes entreprises kazakhes, il n’y ait pas une seule personne parlant le kazakh. Un mouvement en faveur de l’apprentissage de la langue kazakhe a vu le jour parmi les jeunes intellectuels et les employés qualifiés. Ce mouvement a donné lieu à des incidents inattendus. Ainsi, les provinciaux et les originaires des aouls (villages) se moquaient de la langue littéraire de ces jeunes, affirmant qu’elle n’était « pas du vrai kazakh ».

Les années passaient, la Russie continuait à mettre en œuvre ses plans politiques et économiques dans la région. La Chine s’enrichissait et renforçait progressivement son influence en Asie centrale. Au départ, la politique de la RPC dans la région reposait sur des objectifs assez simples. Voici comment ils ont été formulés en 2004 par des experts chinois, à savoir Li Lifan, directeur adjoint du Centre de recherche « Organisation de coopération de Shanghai », et Ding Shiu, collaborateur de l’Institut d’Asie centrale de l’université de Lanzhou : « Après de longues recherches et une préparation minutieuse, la stratégie de Pékin en Asie centrale a été définie. Elle vise à s’appuyer sur l’OCS... pour réaliser ses intérêts stratégiques, qui se concentrent principalement sur l’exploitation des ressources de l’Asie centrale ». (Almanach « La Chine dans la politique mondiale et régionale. Histoire et actualité ». Numéro XIII (hors-série). Institut d'Extrême-Orient de l'Académie russe des sciences, 2008. p.148).

Des objectifs, comme on dirait aujourd’hui, tout à fait néocolonialistes. D’une manière générale, malgré sa rhétorique communiste, la Chine du XXe siècle s’est manifestement engagée sur la voie du colonialisme. Il est difficile de les blâmer : les Chinois devaient sortir du gouffre dans lequel le pays s’était retrouvé après les cataclysmes du XXe siècle – la chute de l’empire, la guerre civile et l’occupation japonaise. Le Grand Bond en avant, la Révolution culturelle et les autres campagnes idéologiques de Mao Zedong n’ont pas non plus contribué à la stabilité de la Chine. Les réformes de Deng Xiaoping ont quelque peu amélioré la situation, mais la RPC était encore très loin non seulement des pays occidentaux développés, mais même d’une société dite « moyennement aisée », objectif que Deng Xiaoping s’était fixé pour l’économie.

À l’époque, le moyen le plus simple et le plus rapide de s’enrichir semblait être précisément l’exploitation des ressources étrangères. C’est de là qu’est née la politique de la Chine à l’égard de l’Asie centrale dans les années 2000-2010.

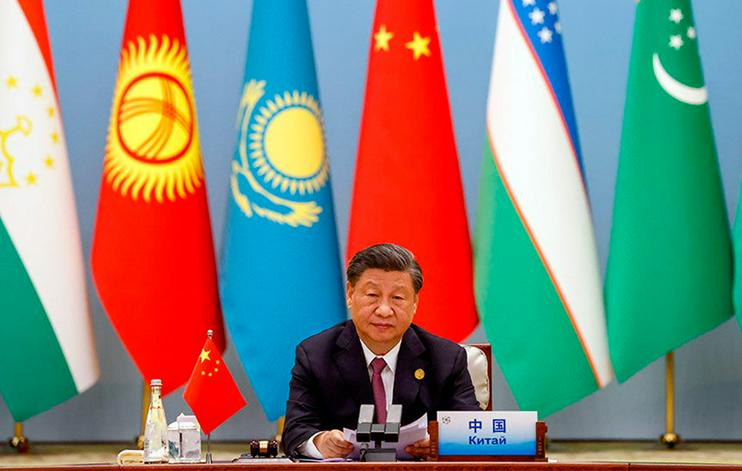

Xi Jinping lors du sommet « Chine – Asie centrale ». Photo du service de presse du président du Kazakhstan

Xi Jinping lors du sommet « Chine – Asie centrale ». Photo du service de presse du président du Kazakhstan

À cette époque, les pays de la région non seulement commercialisaient activement leurs ressources naturelles et leurs monopoles naturels, mais contractaient également des emprunts auprès de la RPC. Cela leur procurait un avantage immédiat, mais risquait à terme de leur causer de sérieux ennuis, pouvant aller jusqu’à la perte de leur souveraineté. C’est en tout cas ce que pensaient certains politologues et représentants de mouvements politiques nationaux.

Il y a toujours quelqu’un au-dessus

Malgré les avantages évidents de la coopération avec la Chine, la sinophobie a commencé à se développer dans les pays d’Asie centrale, en particulier au Kazakhstan et au Kirghizistan. Il y avait plusieurs raisons à cela, certaines historiques, comme la guerre contre les Dzoungars, soutenus par les Chinois, d’autres politiques, liées au fait que la Chine discriminait certaines minorités nationales sur son territoire, parmi lesquelles figuraient les Kazakhs et les Kirghizes.

Cependant, la cause la plus évidente de la sinophobie était probablement la politique menée par la RPC dans les territoires exploités par ses entreprises. En créant leurs entreprises en Asie centrale, les Chinois importaient généralement des travailleurs chinois, privant ainsi les habitants locaux d’emplois tant convoités. Si les locaux travaillaient dans des entreprises chinoises, ils étaient considérés comme des citoyens de seconde zone ; c’est en tout cas ainsi qu’ils interprétaient le traitement que leur réservaient leurs supérieurs chinois. À leurs yeux, la situation se présentait comme suit : des Chinois culturellement étrangers prenaient leur place et s’enrichissaient grâce à leurs ressources naturelles.

Le mécontentement des habitants kazakhs s’est traduit par des manifestations anti-chinoises entre 2016 et 2020. La vague la plus forte a eu lieu à l’automne 2019, et a débuté dans la ville de Janaozen. Les habitants locaux se sont opposés à la construction d’entreprises conjointes avec la Chine et ont appelé le gouvernement à contracter des emprunts auprès de l’Occident plutôt que de la Chine. Des manifestations contre l’expansion chinoise ont alors eu lieu dans la capitale et dans plusieurs grandes villes.

L’attitude méprisante et arrogante des Chinois envers les habitants locaux, que ces derniers ne voulaient naturellement pas accepter, a ajouté de l’huile sur le feu. Bien sûr, l’attitude de la nation russe dominante envers les minorités nationales à l’époque de l’URSS laissait également à désirer, mais à cette époque, une politique d’égalité entre tous les peuples au sein d’une nation soviétique unifiée était officiellement menée. Il existait des blagues assez blessantes sur les Géorgiens, les Arméniens, les Tchouktches, etc., mais les gens comprenaient tout de même qu’ils vivaient dans le même pays. Dans ce contexte, il était courant d’avoir de bonnes relations de travail et même d’être amis avec des représentants de différentes nations. La xénophobie existait bien sûr, mais elle était le plus souvent de nature « horizontale » : nous ne les aimons pas parce que nous avons peur d’eux, ou simplement parce qu’ils sont étrangers et que nous ne savons pas trop à quoi nous attendre de leur part. Mais elle était en partie compensée par une langue commune à tous et un contexte culturel commun, fondé sur l’idéologie soviétique. Quoi qu’il en soit, la xénophobie ne pouvait pas se manifester trop ouvertement, car l’œil vigilant du PCUS veillait à cela.

Avec les Chinois, les choses se sont passées différemment dès le début. Dans les années 2000, ils se sont installés sur les terres des républiques d’Asie centrale comme s’ils en étaient les propriétaires et regardaient les habitants locaux de haut. Cependant, ce n’étaient pas seulement les simples travailleurs et hommes d’affaires chinois qui se permettaient cela. En 2016, l’ambassadeur de la RPC au Kazakhstan de l’époque, Jang Hanhui, mécontent du durcissement des conditions d’obtention des visas pour les citoyens chinois par Astana, a littéralement explosé, déclarant : « C’est très grossier, c’est humiliant ! Comprennent-ils (les Kazakhs) à qui ils ont affaire ? ».

Il convient de noter que cette vision des Chinois sur les représentants d’autres peuples et nations a des raisons historiques spécifiques.

La première et la plus importante d’entre elles est la hiérarchie habituelle pour les Chinois, qui imprègne toute leur culture. Ici, il n’y avait traditionnellement pas de relations de partenariat égalitaires, dans les relations, une partie ou une personne était nécessairement supérieure à l’autre. Cela vaut également pour les relations familiales : en chinois, par exemple, le mot « frère » n’est pratiquement jamais utilisé seul, un frère est toujours soit l’aîné, soit le cadet, et il en va de même pour les sœurs. Même les grands-parents ne sont pas égaux entre eux dans l’Empire du Milieu : les ancêtres paternels sont considérés comme plus importants et plus significatifs que les ancêtres maternels.

Ce phénomène s’est développé au fil des millénaires. À l’origine, il était manifestement lié au culte des ancêtres, lorsque des offrandes leur étaient faites par l’homme le plus âgé de la famille. Plus tard, cet ordre a été consolidé par la philosophie confucéenne, qui a formulé le concept du « xiao » – la piété filiale et la soumission des plus jeunes aux plus âgés. Ce système englobe généralement les relations familiales, la soumission des subordonnés à leurs supérieurs et la docilité des sujets envers leur souverain qui, selon la définition des Chinois eux-mêmes, est le « fumu », c’est-à-dire à la fois le père et la mère du peuple chinois dans son ensemble.

Les Hans et les musulmans

Du point de vue des Chinois, lorsqu’ils arrivaient en Asie centrale avec leurs projets et leur argent, ils se trouvaient en position d’autorité, tandis que ceux qui travaillaient pour eux, principalement des habitants locaux, se trouvaient en position de subordination. Les subordonnés étaient naturellement tenus d’obéir à leurs supérieurs et de les regarder de bas en haut.

Il convient de noter que la particularité du xiao chinois réside dans le fait qu’en échange de l’obéissance et du respect, le supérieur assure la protection et la défense de ses subordonnés. Cependant, cette règle ne s’appliquait manifestement pas entièrement aux habitants d’Asie centrale, là encore en raison de la spécificité de la conception chinoise du monde.

Selon les anciens Chinois, la terre avait la forme d’un carré surmonté d’un ciel rond. La région recouverte par le ciel était appelée le « Céleste Empire » ou « Empire sous le ciel ». Au centre de celui-ci vivent les Chinois, un peuple sage, hautement cultivé et civilisé. Aux confins, peu recouverts ou pas du tout recouverts par le ciel, vivent des barbares plus ou moins sauvages.

Bien sûr, cette conception est archaïque, mais les Chinois continuent aujourd’hui encore à considérer leur patrie comme le centre de l’univers. Les peuples barbares ne méritent pas toujours d’être traités de manière civilisée, et c’est aux Chinois eux-mêmes de décider s’ils doivent leur accorder leur protection et leur soutien. Après tout, ils ont déjà été payés pour leurs ressources et leurs services, alors que veulent-ils de plus ?

La situation était également compliquée par le fait que les peuples d’Asie centrale sont historiquement musulmans. Les relations entre les Chinois et l’islam sont depuis longtemps très ambiguës. D’une part, des minorités ethniques pratiquant l’islam vivent depuis longtemps sur le territoire chinois, elles sont généralement désignées par le mot « Huì ». D’autre part, le Chinois moyen considérait traditionnellement les musulmans avec suspicion en raison de leur refus de consommer du porc (la principale viande en Chine), de boire du vin et de leur attitude négative envers la peinture représentant des images d’êtres humains et d’animaux, ce qui, comme on le sait, est interdit par le Coran. De plus, dès le Moyen Âge, les musulmans ont connu un grand succès dans le commerce et la finance, ce qui a suscité la jalousie des Chinois et conduit à de nombreux malentendus mutuels.

Cependant, il n’est pas si difficile de trouver les raisons de l’animosité réciproque entre la population chinoise des Han et les musulmans Hui. Selon la légende, l’empereur Tongzhi (qui a régné en 1861-1875) disait déjà que les Hans méprisaient les Hui simplement parce qu’ils étaient des Hui. Cela blessait et offensait les musulmans. Afin de défendre leur importance sociale, ils provoquaient les Hans dans des conflits et même des bagarres. Parallèlement, la dynastie mandchoue au pouvoir attisait davantage les tensions entre les Hans et les Hui afin que, affaiblis par leurs affrontements mutuels, ils ne tournent pas leur colère contre le pouvoir impérial.

Il est possible qu’à notre époque, les Chinois aient consciemment ou inconsciemment reporté leur méfiance envers les Hui sur les peuples d’Asie centrale. Quoi qu’il en soit, les relations entre les Chinois et les populations locales sont souvent marquées par l’arrogance et le mépris.

Cependant, l’Asie centrale n’est pas un cas unique en ce sens. De la même manière, les Chinois traitent presque tous les étrangers comme des barbares. Il est clair que cette position n’est pas celle des Chinois éduqués et de l’intelligentsia chinoise : ceux-ci comprennent que chaque peuple et chaque pays a sa propre culture et son caractère unique, et qu’il n’y a donc aucune raison de les traiter avec mépris. Cependant, la Chine n’est pas composée d’intellectuels, et le peuple aime voir la supériorité chinoise sur les sauvages étrangers.

Il convient de noter que cette démonstration peut être sincère : les Chinois ordinaires croient qu’eux seuls possèdent la véritable culture et la véritable civilisation. Si vous nouez des relations un tant soit peu étroites avec un Chinois, il vous dira immanquablement que vous devez étudier la wénhuá, la culture. Bien sûr, il ne s’agit pas ici de votre culture étrangère barbare, mais de la véritable culture, c’est-à-dire la culture chinoise.

Faut-il faire confiance au « soft power » ?

Parmi les phobies qui inquiètent les citoyens des pays voisins de la Chine, on trouve la crainte d’une mainmise rampante sur l’économie et la peur de perdre des territoires. On ne peut pas dire que ces craintes soient absolument infondées.

Après l’effondrement de l’URSS, les pays d’Asie centrale limitrophes de la Chine ont connu des problèmes frontaliers. Celles-ci étaient particulièrement évidentes dans le cas du Kazakhstan, avec lequel la RPC partageait la plus longue frontière, soit 1 740 km. Cependant, en 1999, à la suite d’intenses négociations, le processus de délimitation de la frontière sino-kazakhe a été achevé. Conformément aux accords, 407 km² de territoire contesté ont été cédés à la Chine, tandis que 537 km² sont restés au Kazakhstan.

La frontière sino-kirghize a également été définitivement délimitée en 1999. Aux termes de deux accords, le Kirghizistan a cédé à la Chine environ 5 000 hectares de terres contestées.

La situation la plus complexe à cet égard s’est développée entre la Chine et le Tadjikistan. La Chine revendiquait trois zones litigieuses sur le territoire de la province autonome du Haut-Badakhshan (GBAO), d’une superficie totale de plus de 20 000 km². Selon différentes sources, la Chine s’est vu céder entre 1 000 et 1 500 kilomètres carrés. Pour l’instant, la RPC n’insiste toutefois pas sur l’exécution immédiate et inconditionnelle de ses exigences : le Tadjikistan a déjà cédé des territoires contestés en règlement de sa dette envers la Chine.

Cependant, la RPC a des raisons historiques plus anciennes pour revendiquer des territoires en Asie centrale.

Comme on le sait, les Mongols ont autrefois conquis de vastes territoires à l’est de la Chine. Mais les khans mongols de l’époque n’étaient pas simplement des Mongols, ils étaient les empereurs de la dynastie chinoise Yuan : de Kubilai Khan à Toghan Temour. Ainsi, il y a plusieurs siècles, le territoire de l’Asie centrale actuelle appartenait à l’empire sino-mongol. Le citoyen chinois actuel le sait très bien et, de temps à autre, dans des conversations privées ou sur des forums thématiques, il ne manque pas une occasion de le rappeler. Officiellement, bien sûr, les dirigeants chinois ne soutiennent pas ce genre de discours.

Cependant, il n’est pas nécessaire de s’emparer des terres : on peut les louer et même les acheter. Et tout récemment, une telle opportunité s’est presque présentée à la Chine.

Au Kazakhstan, on se souvient bien comment, en 2016, une vague de manifestations massives contre les modifications du Code foncier a déferlé sur le pays. Ces modifications permettaient de louer à long terme et de vendre des terres agricoles, y compris à des étrangers. Les Kazakhs ont alors été effrayés par la possibilité même que des territoires importants passent sous le contrôle des Chinois. Les autorités n’ont finalement pas osé aller trop ouvertement à l’encontre de la volonté du peuple et ont annoncé un moratoire sur l’entrée en vigueur des amendements, puis ont carrément interdit la vente de terres à des étrangers.

Néanmoins, la Chine ne relâche pas la pression, utilisant ce qu’on appelle le « soft power », un concept développé par le professeur américain Joseph Nye. C’est sans doute cette « puissance douce » que les habitants d’Asie centrale redoutent le plus. Et ce n’est pas sans raison. Son action est imperceptible, le soft power atteint ses objectifs de manière discrète. Dans ce cas, vaut-il la peine de lui faire confiance, si l’on ne peut même pas comprendre quand elle se transforme en violence ? En ce sens, la « force douce » n’est en rien supérieure à la force brute, et est peut-être même plus dangereuse.

Comment les Chinois utilisent-ils le soft power en Asie centrale et comment pourraient-ils l’utiliser dans les nouvelles conditions qui prévalent dans le reste du monde ? Cela mérite sans doute d’être abordé dans un article à part.

-

22 Décembre22.12Photo

22 Décembre22.12PhotoTokyo Drive

Le Japon prévoit d’investir l’équivalent de 16 milliards d’euros en Asie centrale au cours des cinq prochaines années

-

18 Décembre18.12

18 Décembre18.12Saké pour six

Les écueils du rapprochement entre les républiques d’Asie centrale et le Japon

-

21 Novembre21.11

21 Novembre21.11Les fleuves russes pourraient prendre un nouveau cours

Les scientifiques russes relancent le projet d’irrigation de l’Asie centrale à partir des fleuves de Sibérie

-

17 Novembre17.11

17 Novembre17.11« Les grandes puissances ne s’intéressent pas aux problèmes régionaux des pays d’Asie centrale »

L’historien kazakh Burkitbay Ayagan s’exprime sur le Centre de civilisation islamique d’Ouzbékistan et les problèmes actuels de la région

-

10 Novembre10.11

10 Novembre10.11Vivre en dépit des revers

Le réalisateur ouzbek Rachid Malikov nous parle de son nouveau film, de la menace médiévale et des salaires des cinéastes

-

20 Octobre20.10

20 Octobre20.10Plus ancienne que la Ville éternelle

Qu’a accompli Samarcande au cours de ses trois mille ans d’existence ?