Au cours du dernier mois, le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, qui s’était déjà exprimé à plusieurs reprises en faveur de diverses initiatives environnementales et avait même lancé à l’époque la campagne « Taza Kazakhstan » (« Kazakhstan propre »), a abordé à deux reprises, lors du sommet de l’OCS et de l’assemblée de l’ONU, l’état actuel de la mer Caspienne. On ne peut que saluer l’inquiétude du dirigeant kazakh, surtout au vu de la passivité générale des États riverains de la Caspienne, qui semblent plus préoccupés par l’exploitation du potentiel économique de cette mer en déclin que par la prévention d’une catastrophe écologique d’une telle ampleur que la disparition de la mer d’Aral paraîtrait insignifiante en comparaison.

Les analogies avec l’Aral sont évidentes, même pour un observateur extérieur. Le président russe Vladimir Poutine, pour qui les questions environnementales sont clairement secondaires dans l’agenda géopolitique actuel, a déclaré à la fin de l’année dernière, lors d’un discours devant les participants au Congrès international des jeunes scientifiques :

« Nous ne devons en aucun cas laisser se reproduire [avec la mer Caspienne] ce qui s’est passé avec la mer d’Aral. Il n’en reste que du sel et des flaques d’eau. Je ne sais pas si nous pouvons faire quelque chose, même en unissant nos efforts, car la nature est un système puissant. Néanmoins, nous devons faire tout ce qui dépend de nous. »

Il est fort probable que le président russe ait été impressionné par sa visite à Bakou en août 2024, où le chef de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, lui a donné l’occasion de constater par lui-même ce qui se passe dans la mer Caspienne.

Selon Aliyev, « Depuis la fenêtre de la pièce où nous menions les négociations, j’ai montré à Vladimir Vladimirovitch les rochers qui, il y a deux ans encore, étaient sous l’eau, et qui aujourd’hui ont émergé d’un mètre. Et c’est ce que nous observons tout le long de la côte. »

Les notes de fatalité inéluctable qui transparaissent dans les propos de MM. Poutine et Aliyev sont certes inquiétantes, mais l’inaction des autorités des cinq États riverains de la Caspienne, qui se contentent pour l’instant de constater les changements tragiques qui affectent la mer Caspienne, alors que la situation exige des actes et non des paroles, est encore plus préoccupante.

L’importance de la mer

Il est difficile de surestimer, pour les pays qui se partagent ses rives, l’importance de la mer Caspienne, un immense plan d’eau dont la superficie dépasse celle de l’Allemagne et dont la profondeur est supérieure à un kilomètre. Il est assez difficile d’établir des parallèles avec l’Aral, dont la disparition a certes été une catastrophe écologique, mais plutôt à l’échelle régionale. La mer d’Aral était tout de même six fois plus petite en superficie et, contrairement à la mer Caspienne, elle n’assurait pas de liaisons de transport et de commerce (du nord au sud et d’est en ouest), ne servait pas de lieu d’extraction d’une quantité importante d’hydrocarbures et de corridor de transport pour leur livraison.

Rien que sur l’axe « nord-sud », le flux de marchandises sur la Caspienne est passé de 16,3 millions à 26,9 millions de tonnes au cours des trois dernières années. Cela correspond à peu près au volume de marchandises transportées chaque année par chemin de fer entre le Kazakhstan et l’Ouzbékistan. Cette année, le trafic maritime total des ports de la mer Caspienne devrait atteindre 28 à 30 millions de tonnes, et 35 à 50 millions d’ici 2030. À titre de comparaison, la mer d’Aral transportait environ 250 000 tonnes de marchandises avant son assèchement.

La plus grande ville sur les rives de la mer disparue était Aralsk, avec plusieurs dizaines de milliers d’habitants, tandis que sur la Caspienne se trouvent Bakou (2,5 millions d’habitants), Makhatchkala (670 000), Soumgaït (350 000) et Aktaou (270 000). Astrakhan et Atyrau, bien que situées un peu plus en amont de la Volga et de l’Oural qui se jettent dans la Caspienne, sont également directement touchées par la dégradation de la mer, de sorte que les paysages post-apocalyptiques d’Aralsk et de Muynak d’aujourd’hui, dans le scénario le plus pessimiste, deviendront bientôt familiers à des millions d’habitants des pays riverains de la Caspienne.

La mer Caspienne est déjà principalement entourée de régions arides et semi-arides, mais aujourd’hui, on peut encore observer le long de ses côtes une diversité unique d’écosystèmes, notamment des zones humides et sur les plages de sable. Outre d’énormes gisements de pétrole et de gaz (les réserves prouvées d’hydrocarbures sur le plateau continental de la Caspienne s’élèvent à environ 12-22 milliards de tonnes d’équivalent pétrole), les richesses naturelles de la Caspienne comprennent également le sel et le poisson. Même en tenant compte de la dégradation de la faune caspienne, on y pêche encore jusqu’à 150 000 tonnes de poissons par an (dans l’Aral, avant les années 1960, les prises annuelles ne dépassaient pas 50 000 tonnes). Et si le poisson se fait de plus en plus rare, la salinité, avec l’assèchement progressif de la mer, ne fera évidemment qu’augmenter, et cette circonstance ne réjouira personne.

Les ressources de la région caspienne ont occupé une place importante dans l’économie mondiale pendant des siècles, mais ces dernières décennies, leur extraction et leur utilisation font l’objet de controverses constantes, qui empêchent en grande partie l’adoption de mesures coordonnées pour sauver la mer : chaque pays riverain de la Caspienne continue d’exploiter ses zones de pêche ou ses zones continentales, se contentant d’exprimer sa « profonde préoccupation » ou de multiplier les gesticulations diplomatiques en marge des forums internationaux.

Quantité et qualité

À ce stade, il convient sans doute de s’attarder plus en détail sur ce qui se cache derrière la « dégradation » mentionnée ci-dessus, et d’expliquer pourquoi le président du Kazakhstan s’inquiète, lui dont le discours alarmiste devant l’Assemblée générale des Nations unies a d’ailleurs été soutenu par Ilham Aliyev.

C’est avant tout l’assèchement de la Caspienne qui suscite l’inquiétude. Le plus grand lac salé de la planète se caractérise par son caractère extrêmement instable, et cette particularité incite certains observateurs à aborder la situation actuelle avec un optimisme excessif, arguant que le niveau de l’eau a déjà baissé par le passé et qu’il faut donc attendre la fin du cycle actuel. En ce sens, le réchauffement climatique et l’assèchement de la mer Caspienne sont des phénomènes du même ordre. Premièrement, ils sont directement liés : les précipitations diminuent, l’évaporation augmente. Deuxièmement, certains y croient, d’autres non, mais en ce qui concerne la pertinence de ces derniers, si l’on se souvient de la récente déclaration de Trump au sujet de la « nouvelle arnaque verte », on a de moins en moins envie de les croire.

Mais en réalité, au cours de la période historique et instrumentale observée, la Caspienne a connu des fluctuations brutales, parfois sur une centaine d’années, parfois sur des périodes plus courtes, dont les causes ont toujours été complexes et liées au climat et au débit des fleuves, principalement la Volga. Elle représente 80 % du débit fluvial total de la Caspienne, qui à son tour fournit 80 % de l’apport en eau de la mer (les 20 % restants provenant des précipitations atmosphériques et de l’afflux d’eaux souterraines par les aquifères).

À différentes périodes, la différence entre le niveau minimum et le niveau maximum de la Caspienne pouvait dépasser 15 mètres, et dans un passé lointain, même 50 mètres ou plus, en particulier à l’époque des grandes transgressions, telles que celle de Khvalynskaya, qui s’est produite il y a environ 13 à 18 000 ans. Au cours des deux derniers millénaires, l’amplitude des fluctuations a été supérieure à 15 mètres, la vitesse des changements atteignant parfois 14 centimètres par an.

Les changements au XXe siècle ont été en moyenne moins brusques, mais tout aussi perceptibles : entre 3 et 4 mètres sur la durée du siècle. Mais entre 1995 et 2024, le niveau de l’eau a chuté de 3 mètres, avec une vitesse de chute atteignant 30 centimètres par an entre 2021 et 2022. Selon les dernières données, le niveau de la mer est déjà descendu à environ 29,5 mètres sous le niveau de l’océan mondial, c’est-à-dire en dessous du minimum historique enregistré en 1977 (-29,01 mètres).

Et ici, nous revenons involontairement à la Volga, un fleuve connu pour être extrêmement réglementé par de nombreux barrages et qui subit également toutes les conséquences du changement climatique. Son assèchement en 2019 a été qualifié par les experts de « véritable catastrophe écologique » — il a alors fallu instaurer un régime d’économie d’eau sur l’ensemble de la cascade de centrales hydroélectriques. Deux ans plus tard, le niveau d’eau du réservoir de Kouïbychev, le plus grand de la Volga, a atteint un niveau critique. On aurait pu croire que le fond avait été atteint, mais en 2023, le niveau d’eau a encore baissé.

La navigation a été interrompue sur de nombreux tronçons du fleuve. À la fin de l’année, le débit total de la Volga n’atteignait que 80 % de la normale, soit le niveau le plus bas enregistré au cours des 25 dernières années. En 2025, en grande partie à cause d’un hiver peu enneigé, les habitants des régions situées en amont de la Volga (Tver, Yaroslavl, Nijni Novgorod) ont de nouveau découvert avec stupéfaction que leur fleuve préféré s’était retiré de plusieurs dizaines de mètres de ses rives, laissant apparaître un lit fortement pollué.

Les raisons de l’assèchement de la Volga mériteraient un article à part entière, mais pour faire court, tout ne dépend pas des précipitations, il existe d’autres facteurs fondamentaux qui influencent ce processus : la régulation, l’envasement, la déforestation, l’augmentation des surfaces d’évaporation, la baisse de la vitesse du courant. Pour l’instant, personne ne semble vouloir remédier à la situation, il ne faut donc pas s’attendre à ce que le fleuve recommence soudainement à alimenter la Caspienne en eau dans les mêmes quantités qu’auparavant. Pourtant, lors de son discours à l’ONU, Ilham Aliyev a insisté sur le caractère anthropique des problèmes rencontrés par la Caspienne.

La situation des autres fleuves du bassin caspien n’est pas meilleure que celle de la Volga. Les écologistes kazakhs dénoncent depuis longtemps l’assèchement du fleuve Oural (Jayıq), et ce n’est que cette année, grâce à un hiver enneigé, que le niveau de l’eau dans le fleuve a augmenté. Dans le même temps, l’Azerbaïdjan signale une baisse du niveau de la Kura, et le Daghestan parle d’un « assèchement anormal » du Terek.

Cependant, outre la quantité d’eau dans la Caspienne, la baisse de sa qualité est également préoccupante, ce qui a naturellement des répercussions sur la biodiversité marine. La pollution par le pétrole et les déchets industriels, provenant directement des côtes ou transportés depuis l’ensemble du bassin caspien (qui, rappelons-le, couvre une superficie de 3,5 millions de kilomètres carrés et compte 120 à 130 millions d’habitants), a atteint des proportions monstrueuses. Selon certaines données, rien que pour les produits pétroliers, 120 000 tonnes se déversent chaque année dans la mer, soit l’équivalent de 2 000 wagons-citernes. À cela s’ajoutent les effluents industriels et les eaux usées contenant des phénols, des métaux lourds (mercure, chrome, nickel), ainsi que des engrais minéraux et des produits chimiques toxiques. Il y a 15 ans, l’Iran a estimé que 300 tonnes de cadmium et 34 tonnes de plomb se déversaient chaque année dans la mer Caspienne, le volume total des eaux usées étant estimé à des dizaines de milliards de mètres cubes.

Il va sans dire qu’avec de tels « additifs alimentaires », les conditions de vie des habitants marins se détériorent rapidement. Il ne reste presque plus d’esturgeons dans la Caspienne, des milliers de phoques meurent, des dizaines d’espèces de poissons et de mollusques endémiques, que l’on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde, sont menacées. Même la faune de l’Aral n’a peut-être pas connu une telle dégradation avant que sa taille ne commence à diminuer. Bien qu’elle ait dû supporter une quantité suffisante de toutes sortes de déchets provenant des champs, apportés par l’Amou-Daria et le Syr-Daria.

Du point de vue des pessimistes

Contrairement à l’opinion répandue selon laquelle l’époque des découvertes géographiques est révolue depuis longtemps, en 2024, des scientifiques qui étudiaient la partie nord de la Caspienne ont soudainement découvert une nouvelle île. Pour l’instant, elle ne s’élève qu’à 30 centimètres au-dessus de l’eau, mais il est évident qu’avec le temps, elle deviendra de plus en plus « montagneuse ».

Selon les propos du professeur Andrey Kostyany, docteur en physique et mathématiques, chercheur principal à l’Institut d’océanologie de l’Académie russe des sciences :

« Ce phénomène [la baisse du niveau de la mer] se produit de manière uniforme dans toute la zone aquatique, mais les manifestations les plus visibles de la baisse du niveau sont observées dans les zones peu profondes de la mer au fond plat. Cela concerne pratiquement toutes les côtes de la mer Caspienne septentrionale, tant en Fédération de Russie qu’au Kazakhstan. Ici, la mer s’est retirée sur une distance allant de quelques kilomètres à plusieurs dizaines de kilomètres ».

En d’autres termes, les habitants des secteurs kazakh et russe de la région caspienne doivent être les premiers à se préparer : si le rythme actuel de l’assèchement se maintient, la mer reculera encore de plusieurs dizaines de kilomètres d’ici 2030. En Azerbaïdjan, 400 kilomètres de fond marin ont été mis à nu au cours des cinq dernières années.

Dans la région d’Aktaou, comme l’ont affirmé certains médias kazakhs en août dernier, la mer s’est déjà retirée de 18 kilomètres par rapport à ses anciennes frontières depuis 2006. Un autre exemple frappant de la dégradation de la Caspienne se trouve sur la côte russe. Ou plutôt, se trouvait. La ville de Lagan a été fondée dans la seconde moitié du XIXe siècle sur une île entourée de toutes parts par les eaux de la Caspienne. Aujourd’hui, cette localité, autrefois célèbre pour ses prises de poissons, se trouve à une dizaine de kilomètres de la côte. L’usine locale de transformation du poisson a été reconvertie en usine de transformation de la viande, l’ancien port est rempli de carcasses de bateaux rouillés et le phare est en ruines.

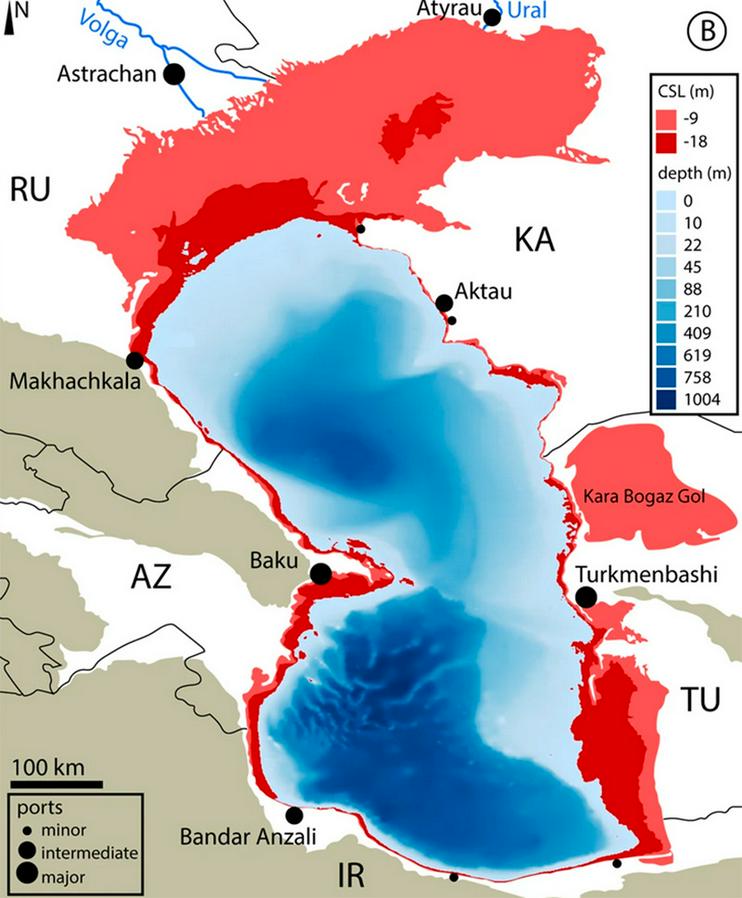

Dans une perspective à plus long terme, les scientifiques envisagent une catastrophe à grande échelle : selon leurs données, d’ici la fin du siècle, le niveau de la mer Caspienne pourrait baisser de 9 à 18 mètres, ce qui entraînerait une réduction d’un tiers de la superficie de la mer. Les plateaux nord-caspien et turkmène, les zones côtières du centre et du sud de la Caspienne seront exposés, et le golfe de Kara-Boga-Gol, sur la côte est, s’asséchera complètement. La Volga, l’Oural et d’autres fleuves s’écouleront à travers l’ancien fond, devenu un désert, vers les restes de la mer, extrêmement salés et remplis de déchets issus de l’activité humaine.

Prévisions concernant la vitesse d’assèchement de la mer Caspienne d’ici la fin du XXIe siècle. Photo tirée du site nature.com

Prévisions concernant la vitesse d’assèchement de la mer Caspienne d’ici la fin du XXIe siècle. Photo tirée du site nature.com

Vivre au bord d’un tel plan d’eau ne sera pas très confortable — en tout cas, sur les rives du Grand (Sud) Aral, les personnes désireuses de s’installer ne sont pas très nombreuses. Ce qui n’est pas surprenant, car entre autres, dans cette zone de catastrophe écologique, le nombre de cas de cancer, de maladies respiratoires, nerveuses et digestives, ainsi que d’anomalies congénitales chez les enfants a augmenté de plusieurs fois par rapport aux autres régions d’Ouzbékistan et du Kazakhstan.

Dans le scénario décrit par les scientifiques, il ne restera bien sûr plus ni glace ni phoques dans la mer Caspienne, et parmi les poissons, seuls ceux qui pourront s’adapter à une eau plus minéralisée survivront. Il est même effrayant d’imaginer les nuages de sable que les vents soulèveront de la surface de la terre et disperseront ensuite sur des milliers de kilomètres à travers toute l’Eurasie.

Parallèlement à l’appauvrissement des stocks de poissons et à la détérioration des conditions de vie sur les rives de la Caspienne, l’assèchement ouvrira toutefois de nouvelles perspectives pour les producteurs de pétrole : il sera beaucoup plus facile d’extraire (mais pas de transporter) « l’or noir » du fond marin désormais découvert. Néanmoins, la crise générale qui touche la région caspienne pourrait bien provoquer de nouveaux conflits entre voisins, surtout si certains décident d’insister pour modifier les frontières territoriales, les eaux intérieures, les zones de pêche et les secteurs nationaux des fonds marins.

Malgré tout ce qui précède, certains envisagent l’avenir avec optimisme, continuant à insister sur le caractère cyclique des changements qui se produisent dans le bassin de la Caspienne, même si ces optimistes sont de moins en moins nombreux. Par exemple, l’ancien ministre russe de l’Environnement, le scientifique et hydrologue Viktor Danilov-Danilian, s’est même engagé dans une correspondance ouverte avec le président azerbaïdjanais :

« Dans son discours à l’ONU sur les causes prétendument anthropiques de l’assèchement de la Caspienne, Ilham Aliyev a tenté de répartir la responsabilité et la culpabilité de la détérioration de l’environnement entre tous les pays côtiers, alors que Bakou contribue lui-même de manière considérable à la pollution de la mer... En réalité, le niveau de l’eau de la mer Caspienne dépend à au moins 80 % du débit de la Volga, qui est lui-même un processus cyclique. Il varie depuis plusieurs millénaires pour des raisons inconnues des scientifiques et n’est pratiquement pas lié à des facteurs anthropiques... Le changement climatique n’est pas la cause de cette cyclicité, même s’il peut certainement aggraver la situation.

M. Danilov-Danilian est convaincu que les périodes entre les pics de débit de la Volga sont de 40 à 60 ans, ce qui signifie que d’ici 2040-2050, la situation de la Caspienne pourrait changer complètement et que son niveau recommencera à monter. À condition, bien sûr, que l’activité humaine et les changements climatiques qu’elle provoque ne provoquent pas un nouveau cycle de forte baisse. Ou ne l’aient déjà provoqué.

Que faire ?

« La mer Caspienne s’assèche rapidement. Ce n’est plus seulement un problème régional, c’est un signal d’alarme mondial », a déclaré Kassym-Jomart Tokaïev lors d’un discours à l’ONU. « C’est pourquoi nous appelons à prendre des mesures urgentes pour préserver les ressources en eau de la Caspienne, en collaboration avec nos partenaires dans la région et l’ensemble de la communauté internationale. »

La question se pose : quelles pourraient être ces mesures ? Et n’est-il pas trop tard pour agir ? Il est plus facile de répondre immédiatement à la deuxième question : non, il n’est pas trop tard. Et même si ceux qui partagent le point de vue de Danilov-Danilian ont raison, à savoir que cette fois-ci encore, tout ira bien, il est évident que la mer souffre. Dans tous les cas, il faut non seulement s’atteler de toute urgence à son assainissement, mais aussi se préparer au cas où les soins prodigués s’avéreraient impuissants à la sauver.

La réponse à la première question doit être donnée par les États riverains de la mer Caspienne eux-mêmes, mais seulement après avoir coordonné leurs efforts et convenu d’agir de concert. Et il serait bon que cela se fasse sous un certain contrôle international. Pour l’instant, chacun d’entre eux met en œuvre ses propres initiatives environnementales, qui, à vrai dire, n’inspirent pas particulièrement confiance.

Bien sûr, il serait stupide d’attendre de la Russie qu’elle fasse sauter ses barrages et laisse les eaux de la Volga s’écouler librement vers le sud. En soi, cette mesure ne résoudrait guère les problèmes de la Caspienne, mais elle pourrait provoquer une catastrophe écologique à grande échelle, avec des dommages considérables à long terme pour l’ensemble de la nature, de l’économie et de la population de la région de la Volga.

Au lieu de cela, les pays riverains de la mer Caspienne pourraient :

▪️ exercer un contrôle et une réglementation stricts du prélèvement d’eau dans les fleuves qui alimentent la mer ;

▪️ étendre les limites des zones de protection des eaux dans les régions côtières ;

▪️ mettre en œuvre à grande échelle des technologies de pointe pour le traitement des eaux usées domestiques et industrielles ;

▪️ organiser une surveillance environnementale permanente du niveau et de la qualité de l’eau ;

▪️ introduire des normes environnementales internationales obligatoires pour le secteur pétrolier et gazier ;

▪️ lancer plus activement des projets de restauration des écosystèmes ;

▪️ et enfin : introduire des amendes colossales pour ceux qui enfreignent les normes environnementales. Ces dernières doivent être rendues aussi strictes que possible, et ce dans tous les États riverains de la mer Caspienne simultanément.

Parallèlement, il serait bon de faire appel aux meilleurs spécialistes mondiaux dans ce domaine afin d’identifier les causes de la dégradation environnementale de la mer Caspienne, de surveiller l’état de l’écosystème marin et d’élaborer des recommandations pour sa restauration. Et, bien sûr, il faudrait enseigner, enseigner et enseigner encore aux populations de la région les bases de la culture environnementale.

Pour l’instant, la lutte contre l’assèchement et la pollution de la mer se limite principalement à de nombreuses manifestations et à l’adoption de protocoles à leur issue, mais comme le montre l’évolution de l’état de la mer, toutes ces mesures ne changent rien à la situation de la Caspienne. Même des initiatives privées élémentaires, telles que le ramassage des déchets le long du rivage, l’installation de robinets économisant l’eau ou l’arrosage des jardins uniquement le soir (lorsque l’évaporation est minimale), semblent plus efficaces à long terme que la politique actuelle de l’État à l’égard, entre autres, de la plus ancienne mer de notre planète. Homère l’appelait « l’étang d’où le soleil se lève chaque matin ». Il ne faudrait pas qu’elle finisse par véritablement devenir un étang.

-

22 Décembre22.12Photo

22 Décembre22.12PhotoTokyo Drive

Le Japon prévoit d’investir l’équivalent de 16 milliards d’euros en Asie centrale au cours des cinq prochaines années

-

18 Décembre18.12

18 Décembre18.12Saké pour six

Les écueils du rapprochement entre les républiques d’Asie centrale et le Japon

-

09 Décembre09.12

09 Décembre09.12« Les guerres des mémoires »

Pourquoi des événements datant d’un siècle semblent parfois plus importants aux yeux des gens que l’actualité

-

21 Novembre21.11

21 Novembre21.11Les fleuves russes pourraient prendre un nouveau cours

Les scientifiques russes relancent le projet d’irrigation de l’Asie centrale à partir des fleuves de Sibérie

-

17 Novembre17.11

17 Novembre17.11« Les grandes puissances ne s’intéressent pas aux problèmes régionaux des pays d’Asie centrale »

L’historien kazakh Burkitbay Ayagan s’exprime sur le Centre de civilisation islamique d’Ouzbékistan et les problèmes actuels de la région

-

20 Octobre20.10

20 Octobre20.10Plus ancienne que la Ville éternelle

Qu’a accompli Samarcande au cours de ses trois mille ans d’existence ?