Le Centre de la civilisation islamique (CCI) de Tachkent a récemment accueilli le forum « L’héritage d’un passé glorieux est le fondement d’un avenir éclairé », auquel ont participé plus de 200 spécialistes venus de plus de 20 pays. Les participants au forum ont été parmi les premiers à découvrir l’exposition des salles du musée du CCI. L’un des joyaux du musée est sans aucun doute la kiswa, remise à l’Ouzbékistan par l’Arabie saoudite l’été dernier. Le cœur du Centre est la salle des Corans, où est exposé le célèbre Coran d’Othman. Damir Mukhetdinov, vice-président de la Direction spirituelle des musulmans de Russie (ASMR) et recteur de l’Institut islamique de Moscou, a apprécié la combinaison de spiritualité et de science dans un seul et même lieu, à savoir le Centre de la civilisation islamique.

La Kiswa est une partie du voile de la Kaaba. Il s’agit d’une étoffe de soie noire brodée de fils d’or qui recouvre les murs de la Kaaba, l’édifice sacré en pierre situé à La Mecque, considéré comme le centre physique de l’islam. Le voile est changé chaque année, puis découpé en morceaux et distribué à certaines personnes, à des personnalités officielles, à des musées et à des organisations. Une installation composée de la kiswa et des clés de la Kaaba ornait la salle de la Première Renaissance, où le correspondant de Fergana a réussi à s’entretenir Damir Vaisovitch Mukhetdinov.

— Quelle est l’importance de la présence de la kiswa au Centre de la civilisation islamique ?

— C’est vraiment une acquisition grandiose, une excellente idée, une excellente initiative — qu’un tel élément de la culture musulmane, de la tradition, de l’ibadah (culte islamique – ndlr) ait trouvé sa place au Centre de la civilisation islamique.

Voir la kiswa de ses propres yeux, de près, examiner les éléments qu’elle contient, c’est, dans une certaine mesure, accomplir un petit pèlerinage « virtuel » à la Maison du Très-Haut, d’Allah : réveiller en soi l’amour pour le sanctuaire et s’inciter à faire ce qui est dit dans le Coran sacré : les hommes ont le devoir de se rendre à la Maison d’Allah et d’entrer dans cet état d’adoration.

Notre état commence par des émotions intérieures : lorsque vous vous préparez à cet événement, que vous mettez de l’argent de côté, que vous planifiez, que vous réfléchissez : faut-il partir en vacances dans une station balnéaire cette année ou plutôt accomplir son devoir religieux ? C’est pourquoi la visite d’un tel lieu vous plonge et vous prépare à l’avance à la rencontre avec la Maison d’Allah, à la rencontre avec la Kaaba. La kiswa est cet élément, une sorte de « porte d’entrée » : en franchissant cette « porte », c’est comme si votre conscience entrait dans la Kaaba, la Maison d’Allah, et que vous vous immergiez dans cette réalité.

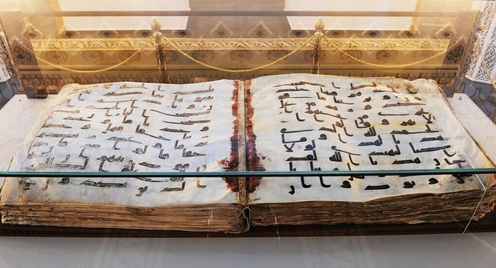

— Le musée dispose également d’une salle des Corans, où est présenté le célèbre Coran d’Othman.

— Je pense qu’en particulier pour les personnes les plus pieuses, la contemplation du Coran d’Othman, relique écrite par des personnalités éminentes de l’islam, associée à l’élément kiswa, produira une impression immense et indélébile. Cela restera gravé dans leur mémoire et sera transmis à leurs descendants : « Par la grâce d’Allah, j’ai eu la chance de me trouver dans ce majestueux temple de la science, de la culture et de la civilisation, de voir la Kaaba de mes propres yeux, de la toucher, de la photographier et, peut-être, de l’accrocher à l’endroit le plus visible de la maison ».

Le Coran d’Othman est l’une des plus anciennes copies manuscrites (mushaf) du livre sacré de l’islam. En 647, Othman ibn Affan, compagnon du prophète Mahomet, ordonna la création de plusieurs copies du Coran et les envoya dans différentes régions. Jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle, le manuscrit était conservé dans la mosquée Khoja Akhror Vali à Samarcande. Après la conquête de Samarcande par l’Empire russe en mai 1869, le mushaf a été envoyé à Saint-Pétersbourg. En août 1922, à la demande des musulmans du Turkestan, le livre sacré a pu être ramené à Tachkent. Actuellement, le Coran d’Othman est conservé dans la mosquée « Mu’iy Mubarak » du complexe Hazrati Imam.

— Le musée présente également d’autres écrits sacrés, notamment sous forme de copies et de fac-similés. Leur valeur n’est-elle pas diminuée par la copie ? D’un point de vue spirituel, bien sûr.

— Ni d’un point de vue spirituel, ni d’aucun autre point de vue, leur valeur ne peut être diminuée. Dans son hadith, le Prophète dit que pour chaque lettre lue, l’homme reçoit un ajr et un savab, c’est-à-dire une récompense. Il n’est pas précisé « lisez à partir d’une copie ancienne », « à partir d’un mahtut (source manuscrite) » ou « à partir d’un exemplaire imprimé ». Tout transfert de connaissances est acceptable et précieux, la tradition manuscrite est également une forme de transmission.

Il en va autrement d’une copie réalisée par la main d’un calligraphe qui, outre sa beauté et son élégance, peut contenir un nombre notable d’erreurs. Il est bien connu que les premiers manuscrits du Coran, qui nous sont parvenus et qui ont été conservés ou découverts dans différents endroits, contiennent un nombre important d’erreurs. Le célèbre codex du Coran E20 (manuscrit datant de la période précoce de la tradition écrite islamique (VIIe-VIIIe siècles) – ndlr), dont la majeure partie se trouve chez nous, à Saint-Pétersbourg, à l’Institut des manuscrits orientaux, montre clairement comment les calligraphes tardifs, experts du Coran, ont apporté des corrections au texte original. C’est pourquoi, du point de vue de disciplines telles que le tajwid et l’ouloum al-Koran, il s’avère souvent que la lecture du Coran dans une édition moderne, rééditée et révisée, est encore plus fidèle et correcte. Mais la transmission de l’héritage est particulièrement importante du point de vue de la préservation de l’authenticité.

Lorsque l’on parle dans les débats de « Bible authentique » ou de « Coran authentique », cela devient souvent un sujet de controverse : les opposants à l’islam affirment qu’il ne subsiste aucun exemplaire original du Coran écrit par Othman lui-même ou par un groupe de copistes de son époque. Cependant, lorsque nous rassemblons des artefacts du monde entier et que nous montrons le Hijazi, le Kufi ancien, les Mushafs écrits à Kufa, Bassora, Bagdad et dans d’autres régions, nous confirmons ainsi que le Coran nous est parvenu sous sa forme actuelle, tel qu’il a été écrit à l’époque du prophète Mahomet. Oui, il existe des différences de prononciation et de dialectes — elles sont connues, étudiées et transmises à la fois dans la tradition orale et par écrit.

Nous comprenons que la valeur du Coran réside également dans le fait qu’il s’agit du premier monument écrit et fixé de la culture et de la civilisation musulmanes. Les premiers Arabes ne diffusaient pas massivement les écrits — les connaissances étaient principalement transmises oralement. Le fait que le Coran soit devenu le fondement de la tradition livresque en dit long et implique de nombreuses obligations. Le Coran a par la suite influencé la philologie et les sciences connexes : la linguistique, la terminologie, les règles de compréhension des significations, la structure des phrases, etc.

À cet égard, le Coran est extrêmement authentique ; il est particulièrement intéressant de le rassembler, de l’apprendre par cœur, d’étudier comment la calligraphie s’est développée au cours des premiers siècles, quelles étaient les tendances existantes, comment le texte était décoré. Il s’agit de véritables écoles : celle de Herat, celle de Shiraz, celle d’Ispahan. Chaque époque a cherché à apporter sa propre conception de la beauté et de la culture dans les pages du Coran. Et le fait que ces mushafs soient rassemblés dans des centres où nous pouvons voir de nos propres yeux une tradition millénaire est bien sûr grandiose.

— Comment le Centre de la civilisation islamique combine-t-il la religion et le musée, qui est considéré comme un lieu assez futile ?

— Ce n’est pas par hasard que j’utilise l’expression « temple de la science ». Le musée n’est pas un lieu de futilité, c’est précisément un temple. On peut « attraper » la futilité même en faisant le tour de la Kaaba, lorsque, dans le lieu le plus sacré, des millions de personnes accomplissent le hajj ou le petit pèlerinage, s’agitent, se pressent, se marchent sur les pieds ; certains, dans un accès de colère, peuvent même pousser — j’ai souvent vu de tels cas. La futilité peut se trouver partout. L’essentiel est qu’elle ne soit pas dans l’âme et dans le cœur. Et c’est précisément la contemplation de la kiswa et du Coran qui peut apporter cet élément de sakin — le calme, l’équilibre mental, la satisfaction, la paix.

C’est pourquoi je ne trouve pas déplacé de placer de telles reliques musulmanes dans les « temples de la science » que sont les universités et les madrasas. Chez nous, en Russie, dans les lieux dédiés à la science et à l’éducation, nous essayons également de placer des éléments du Coran, ses pages : même si l’on est agité, en posant un regard sur ces écrits, sur ces grandes reliques, on trouve le calme et la paix, on reconsidère son comportement, son mode de vie, et l’agitation disparaît.

-

09 Décembre09.12

09 Décembre09.12« Les guerres des mémoires »

Pourquoi des événements datant d’un siècle semblent parfois plus importants aux yeux des gens que l’actualité

-

01 Septembre01.09

01 Septembre01.09« Pour préserver la paix sociale »

Le Kazakhstan interdit le port du niqab dans les lieux publics

-

22 Décembre22.12Photo

22 Décembre22.12PhotoTokyo Drive

Le Japon prévoit d’investir l’équivalent de 16 milliards d’euros en Asie centrale au cours des cinq prochaines années

-

18 Décembre18.12

18 Décembre18.12Saké pour six

Les écueils du rapprochement entre les républiques d’Asie centrale et le Japon

-

02 Décembre02.12

02 Décembre02.12Gulshan est la meilleure

Une jeune karatéka d’Ouzbékistan est devenue championne du monde

-

21 Novembre21.11

21 Novembre21.11Les fleuves russes pourraient prendre un nouveau cours

Les scientifiques russes relancent le projet d’irrigation de l’Asie centrale à partir des fleuves de Sibérie